朝日 新聞小説「人よ、花よ、」(13)終章「人よ、花よ、」

542(2/25) ~576(3/31) 作:今村 翔吾 挿絵:北村さゆり

レビュー一覧

連載前情報 1前半 1後半 2 3 4 5 6 7 8

感想

とうとう迎えた最終章。連戦連勝で、和議のための下固めを万全にした多聞丸。年末に訪れた虎夜叉丸にも、必要な時には必ず力を貸してもらうと約束。これがあとになって効いてくる。

そして親房による、帝を無視したまさかの「京攻め」の綸旨。

戦は避けられぬと悟った多聞丸は帝に、吉野を捨てて紀伊への動座を進言。親房を抑え、それを受け入れた後村上帝。

多聞丸は、帝と民を移動させる時間稼ぎのために京へ進軍。

そして自身の後継として、虎夜叉丸-正儀を当主に指名した。

その真意を知り涙すると共に、一瞬にして大人となった正儀。

そして正儀は立派に当主を継いだ(その後の正儀)

多くの戦いを支えて来た大塚は背後の敵を抑え込むため、古参、の者を率いて爽やかに発った。

そして攻撃の見事な花陣が開く。一陣は野田親子、二陣は和田兄弟、三陣は弟の次郎正時、そして四陣は吉野衆の灰左に惣弥。

最後、五陣目となる多聞丸が師直を目指して斬り込む。

もちろん途中で力尽き命を落とす運命の正行だが、史実にある様な兄弟刺し違えての凄惨な最期はイヤだなー、と思っていたので、この終わり方には満足している。

四條畷の戦いに至るまでの経緯には分からない事が多い様だが、ウィキペディアの「楠木正行」には

「正行が寡兵にもかかわらず挙兵したのは、幕府の内部瓦解を狙った親房の作戦だったのではないかという」とある。

小説の様に和議を目論んだにも関わらず、親房の思い込みのせいで進退窮まったという推理も十分に成り立つ。

四條畷は以前NHKで「高師直」が取り上げられた時、山中に潜ませた軍勢に挟撃されて正行が敗北したとあった。

戦巧者の正行が、何でそんな見え透いた作戦で負けたのか、とその時は思ったが、この小説の流れを読むといちいち納得出来る。

南北朝期の戦記として、いいものを読ませてもらった。

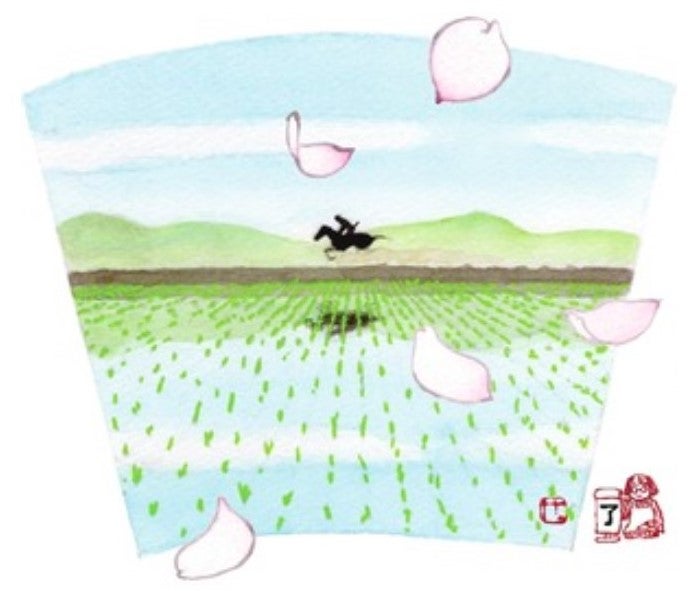

なお最終回の挿絵が第1回と呼応している。憎い演出。

1回目

最終回

オマケ

最下段に筆者あとがきを掲載している(なるほど・・・)

あらすじ

終章「人よ、花よ、」

542

正平二(1347)年の寒い暮れ、河内は盆、正月並みの活気。

河内のみならず和泉、摂津大和等、南朝支持の者らの地域も。坊門親忠の文では「正行は父を超える軍神」とまで言われている。

度が過ぎた評だが、それほど鮮やかな快勝だった。

公家の中には荷を纏めて避難する者もいたと言い、京は大騒ぎ。

将軍足利尊氏は頭を抱え、--奥の手か、なんという子を残したのだ・・・と呻いた噂も流れている。

直義は合戦の二日後、十二月二十八日には諸大名に向け「東条凶徒退治」を発令した。つまり楠木討伐のための集兵。だが反応は芳しくない。そぶりは見せるものの、遅々とした動き。

543

細川、山名ですら敗れた。大将に任じられても勝てると言えぬ。

直義の焦りは相当で、年が明ける頃には観念するだろう。

和議を切り出すのはその頃か。高師直の話は一切入って来ない。

楠木軍千騎も一度解散し、夫々の領地に戻った。

我らの狙いは和議。家族と正月を過ごさせ、改めて参集させる。

「今年は餅を沢山作りましょう」と張り切る母。

合戦から戻った時、勝利を誇る言葉を予想したが、

「よくぞご無事でお戻りになりました」と涙ぐんだ。

その姿を見て、必死に嗚咽を堪えた多聞丸。

十二月五日に来訪者あり。それは景正、虎夜叉丸である。

強硬な主戦派。万一の暴走に備え、見張りを付けていた。

景正様が向かっておられます。の一報は既に受けていた。

544

虎夜叉丸の様子は嬉々としていた。その後次郎も連れ、離れへと移った。兄弟三人が揃うのも久方ぶり。

流石でございます、と今までの非礼を詫びる虎夜叉丸。

俺の考えを全て話す、と始めた多聞丸。南朝と戦うつもりはなかったが茅乃、親忠と出会い、後村上帝の想いを知り、和議による両朝統一を模索した。それらを一切の偽りなく語った。

「主上がそれをお望みなのですか・・・」「そうだ」

和議はもうすぐそこまで来ている。

私もお連れ下さい、と懇願する虎夜叉丸。

還俗に備えて髪も伸ばし始めていた。

戦は危ない、兄上と俺に任せておけと言う次郎。

545

私も楠木の者、力になりたいと重ねる虎夜叉丸。

「そのつもりだ」と返す多聞丸。ただしお主は奥の手。今は出せない。その時が来れば必ず力を貸してもらうと言った。

その言葉を聞いて納得する虎夜叉丸。全てを察した次郎。

己は決して嘘は吐いていない。

虎夜叉丸が帰った三日後の十二月八日。大塚の手の者が来た。

報じられた内容は、吉野から綸旨が発せられたという。予想では百を超える。その中身は--今こそ京を奪い返せという檄文。

それを持った使者が全国に向けて発した。「馬鹿な・・・」

愕然とする多聞丸。これが如何なる事態を招くか解っていない。

その夕刻の坊門親忠からの文。帝の勅命にあらず。北畠の独断。

546

親忠とは南朝の行くべき道を十分に語り合って来た。

これは北畠親房にも語っている。それを承知の上でやった。

多聞丸は関係の者に郎党を集めさせ、野田には物流の再遮断、大塚には吉野への参内を命じた。翌九日には大塚の報告。

--吉野に入れず。逆賊討伐の嚆矢となりし楠木党。

なお一層の健闘を祈ると。「ふざけるな!」激昂する多聞丸。

ここまで鮮やかに裏切るとは思わず。多方面に物見を派した。

報告では京にいる全ての者が震撼しているという。

この数年は北朝方が優勢。一方南朝が次の大規模戦闘で敗れたら再興の見込みはなく、まさに賭け。だから賭けに出ないと高を括っていた。むしろ足利家としては好都合と考えたか。

547

しかしこれで追い込まれた直義は、二十余国の大名に向け京に参集せよと檄を飛ばした。次に敗れれば北朝も危うい。

北朝方は高師直を大将に据えたが、病気を理由に引き籠った師直。察した直義は細川顕氏の河内・和泉の守護を解任し、師泰をその後継に据えた。「おかげで治った」とその任を受けた師直。

「こうなってしまうのは判り切っていた」と溜息をつく多聞丸。

普段ならばあり得ない。北朝の危うさを解っているからこそ凄まじい早さで折り合いをつけた。南朝を討つための一時休戦。

師直はいち早く師泰に三千の兵を付けて京を出発させ、南進はせず京から近い淀に布陣。この采配こそ師直が非凡という証。

548

師泰を先発させた理由は二つ。一つは兵の集中を見越した分散。

もう一つは「北朝は決して退かぬ」という意思表示。

細川、山名を破った地 渡辺への出兵を大塚に指示した多聞丸。

一方新兵衛に吉野行きを指示。引き返す可能性の一厘を諦めず。

北朝勢は総勢八万を号している。誇張ではあるが大勢力。

「次郎・・観心寺に国宣を」と十五日に命じた多聞丸は、七年前に後村上帝から、小高瀬荘を観心寺に寄進する施行を任ぜられていた。逼迫した中、この先己が全う出来るとは限らぬのと、虎夜叉丸に書状を渡すために実行。楠木が軍を興すまで開くなとの伝言。十八日の夜、遂に師直が京から出て淀の師泰と合流。

一万近い。他の軍勢を含めれば四万は超える。

549

その日新兵衛が戻った。三日粘っても吉野は面会を拒絶。

「降るならばここしかありません」と新兵衛。だがそれでは南朝というより、吉野の民全てが消滅する。「際の際まで粘る」

師直はあれ以来動かなかったのが二十八日、八幡まで本陣を進め、仁木頼章の一万五千が大和路、師泰が淀川沿いに進攻。

「これは・・・いかぬ」呻く多聞丸。共に吉野を目指している。

自軍の兵力では一方相手でも、二手に分かれても勝てない。

「大塚に渡辺を捨てさせろ!」撤退命令を出す多聞丸。必ず通る師泰は防ぎきれない。更に耳を疑う報が飛び込んで来る。

「何を・・・」仁木、師泰軍はそれぞれの進路にいる南朝方の侍たちに対し、降伏を許さず皆殺しにしているのだ。

550

更に驚愕すべきは村々にまで押し寄せ、家を焼き老若男女を問わず嬲り殺しにしているという。兵糧を与えず戦意を削ぐため。

それでいて進軍速度は落ちていない。戦力の一部を切り離し、方々の村へ同時に仕掛ける。己たちの波陣を真似ている。

「石、地図を!」我に返った多聞丸。このままの速さなら仁木軍は一月一日に吉野へ到達する。師泰軍も同じ。

それは帝が、年賀の儀式執行で動けぬ事を知っているから。

祭事を放擲してもし逃げれば、権威は失墜。

今から避難させても間に合うか。数千の民。そもそも逃げる場所もない。己がなすべきは--その時「御屋形様!」と石掬丸が。

551

「何が──」言い掛けて固まった。そこには下女姿の茅乃が。

「主上だな」泣きそうな顔で頷く茅乃。全国に檄を飛ばしたのはやはり親房の独断。後村上帝は激怒したが、譲らぬ親房が軟禁。

頼ろうとした親忠も押し込められた。

外界と繋がる最後の手段として、茅乃を向かわせた。

「そのままお伝え致します。正行、助けに来てくれ・・・と」

「そのつもりだ」多聞丸は間髪を入れずに答えた。

正平二年十二月二十七日、通称黒門は騒然となる。楠木党は前回と異なり全員が甲冑姿の百四十三騎。吉野衆も加わった。

「遮るならば押し通る」多聞丸の一言で決着。黒門は開いた。

「主上にお目通りする」と多聞丸は言い放ち、御所に足を踏み入れた。皆がそれに続く。参内というより鎮圧。

これ以外に手段も、残された時間もない。

552

四半刻後、謁見の場に人が集まった。楠木、吉野合わせて十二名、廷臣二十三名。当然親房も。武の圧に従った。親忠もいる。

そして主上、後村上帝。「大儀である」の言葉に万感か籠る。

間もなく吉野は落ちます、と多聞丸。場が騒めいた。

親房が、少し堪えれば日ノ本中から味方が来ると返した。

とても間に合わない、元日には北朝軍が来ると言った多聞丸。

正成の様に千早に立て籠れば・・と言い掛ける親房に、それも師直の想定内と説明を重ねる多聞丸。事態の逼迫に青くなる親房。

「大和、摂津は」と尋ねる後村上帝に「無残であると」

「降ろう」後村上帝の言葉に親房が憤然と立ち上がる。

553

「なりませぬ!」「親房、止めよ」「私は主上のために──」

そう言い掛ける親房に、子の顕家への悔いに縛られていると言った後村上帝。見事なまでに的中し、狼狽する親房。

降る旨を伝えてくれと言う後村上帝に、今となっては止まりますまいと返す多聞丸。次の和義の時局は十年後か・・・

もう無いということだな、の言葉に「吉野を捨てて下さい」

あの日父が京を捨てる事を進言した様に、と言い放つ多聞丸。

「そうすべきでございます!廷臣一同付き従います!」と親忠。

間髪入れずに発したのは、ずっと己に問い続けて来たから。

親忠に一礼し、改めて進言した多聞丸。

「吉野を捨てて紀伊へ」「解った」迷いを見せず応じた帝。

東条だけでなく摂津、大和の民も連れて紀伊へ行って欲しい。

従兄弟の生地安澄の畑山城に、数カ年に亘り備蓄した米がある。

554

村々を襲わせている師直も、吉野が落ちれば止めるだろう。

師泰が守護であり三月もすれば民も戻れる筈。

「解った。しかし・・・間に合うか」帝は賢い人。

東条でも、あと三日で皆を逃がすのが困難なのを解っている。

「我らは京へと向かいます」南進する師泰軍と仁木軍の間を、擦れ違う様に北上する。その様なことが出来る筈がない。彼らは必ず動いて防ごうとする。それが吉野への侵攻を遅らせる。

「数日・・ほどしか稼げぬのではないか」「はい、その数日で変わるのです」「他に何か・・・何か道がある筈だ」か細い声。

「貴方のために行くのではない」いい放つ多聞丸。何という言い様。しかし不敬を咎める者はおらず。嬉しげ、哀しげな帝。

「ああ、帝のために散ってよい命などはない」天を向く帝。

「ずっと考えて来た。政など、戦を生むならやるべきではない」

555

衆前で初めて吐露した帝の赤心。唖然とする者。泣く者も。

そして二人だけが残った。後村上帝は頷いて言の葉を紡いだ。

「日ノ本に生きる者の光、のようなものになれればよいと思う」

「た易くはありませんが、主上が願えばそんな日が来ましょう」

ようやく腑に落ちた気がする。胸の内の思いを笑みに乗せ、多聞丸は穏やかに告げた。「行って参ります」

※

吉野は慌ただしく動き出した。公家、武士、公人らの、帝御動座の支度。そして危機に瀕している民を迎えるため。

その手筈を楠木党が一緒になって考え、公家らを送り出す。

次郎が「ここは任せてくれ」と茅乃に合図をした。

歩み始める茅乃に導かれるままに歩く多聞丸。

辿り着いたのは如意輪寺。そこで茅乃は「ここです」と呟いた。

「そうか」吉野を見渡せる。幾月かすれば美しく染まるだろう。

「何も・・・」「すまない」ここに来るまで語らなかった、という事。茅乃との語らいはそれほど多くはなかったが、手に取るように解ってしまう。

556

「帰れますか」「そのつもりだ」千に一つでも諦めてはいない。

「答えになっていません」「すまない」茅乃の濡れた瞳。

「・・・行かないで」その一言で思いが込み上げ嗚咽した茅乃。

「死にたく・・ない」「では何故──」「仕方ないのだ!」

茅乃は胸に顔を埋め、襟に縋りついて泣き咽んだ。互いに泣く。

息を整え、絞るように言った。「誰かがやらねばならぬ」

多くの者が吐いて来た言葉。これからも。それが人というもの。

「俺もまた・・英傑にされてしまうかも知れぬな」

怒りはないが、ほんの少しだけ寂しかった。

「私だけは真の貴方を知っています」それで口惜しさも霧散。

「そうだな。無礼なところも」「はい。大人気のないところも」

「酷いな」多聞丸は笑った。

557

一転、軽い掛け合い。だがきりがない。温もりから離れた。

「春には」と呟く茅乃。「ああ」ただ一つ、約束があればよい。

多聞丸は舞い上がる風の中で微笑んだ。

※

二十七日の夕刻、楠木党百四十三騎と吉野衆二百八十一騎が吉野を発った。灰左は帝への謁見で感涙し共に行く者を募った。

日が暮れても松明に火を灯し歩みは進む。鬼火が連なる様に。

東条の民を導くのは坊門親忠。若い公家に混じって手を挙げた。今は石掬丸にしがみついている。

「何かおかしいぞ」東条に入って人の気配に気付く多聞丸。

実は民が家財を運ぶ荷車を野田親子に手配させていた。

その道之助が戻って来るのに鉢合わせた。

「何があった」問う多聞丸に、道之助は事態を一気に報じた。

558

本日申の下刻、東条の南端に師泰軍が来襲したとの事。規模は八十騎程度で、誰も襲われる事はなかったという。「・・波陣だ」

模倣された。ただその探索力を威嚇、恫喝に使っている。

民を混乱させ、師泰軍本体は邪魔されずに進軍。師泰も曲者よ。

この件は村から村へ、瞬く間に伝播した。

楠木館に逃げ込んだ者は、母自ら落ち着かせようとしたが鎮めることが出来ないという。「駆けるぞ」多聞丸らは走り出した。

闇夜で景色は見えぬ。が、多聞丸には見える。

559

己が生まれ、慣れ親しみ、愛した東条がはきと見える。

「皆の者!落ち着くのだ!」御屋形様だ!の声と共に皆が参集。

多聞丸はその度に人を残し事情を説明させた。

師泰軍が迫っているのは嘘ではないが、公家が導いてくれる。

己たちの足止めで少なくとも三日の猶予がある・・・

皆は落ち着きを取り戻し、村に戻って行った。信頼の賜物。

「兄上!」闇から呼ぶ声。虎夜叉丸だ。楠木が軍を興したと見て、渡してあった文を遂に開いたのだ。

畔を飛び越えて来た虎夜叉丸は、今にも泣きそうな顔。

「私は・・御屋形様に・・兄上に酷いことを・・」「よいのだ」

多聞丸は虎夜叉丸の頭にそっと手を置いた。

560

呻くように訴える虎夜叉丸。「この様な時を待っていた訳ではないのです。私が還俗する時は兄上たちと・・・」

文の内容。和議は成る筈だが、再び軍を興す場合はこれこの様な時。その時は還俗して楠木家の当主となれと──

「楠木正儀、しかとせよ」諱となる筈の名で呼ばれ、そのあどけなさがみるみる消える。少年は時として一瞬で大人になる。

多聞丸は、はきと思いを託した。「頼むぞ」「はい」

「右中弁様」「うむ、ここまでじゃな」馬を降りた親忠。

そして親忠と共に民を逃がすのが虎夜叉丸の初仕事になる。

「世話になりました」一礼する多聞丸に凛然と言い放つ親忠。

「楠木左衛門尉正行、行け」坊門と楠木。二代に亘って命じ、命じられた。が、二つは大きく違う。「承知」駆け始める多聞丸。

それから四半刻。楠木館の前には出立準備を整えた野田親子。

そして、母がいた。「解っています」

長くは居られぬ事を承知して、我らに会うため待っていたのだ。

561

一体、どれほど立ち尽くしていたのか。

次郎には「腹を冷やさぬように」苦笑する次郎。

己には「雑煮を作って待っています」努めて常と変わらぬ様に。

「行ってきます」と残して母のもとから旅立った多聞丸。

東高野街道を目指し、東条を駆ける。事情を知る者らが深々と頭を下げ見送ってくれる。涙を堪え、前を見据えて疾駆した。

「御屋形様ぁ!」聞き覚えのある声。見えた。新平太である。

ただ懸命に呼び掛けて来る。その前を通り過ぎる時、多聞丸は夜天を掴むように拳を高く突き上げた。

562

師直は毎日が楽しかった。ずっと今後の時局を考え続けて来た。

例えば細川・山名が楠木を破った場合。又は楠木が大軍を破り、己に和議を申し出る場合。それらを綿密に吟味して来た。

だがこの道筋だけは都合が良すぎるため除外していた。

──吉野、逆賊討滅の檄を飛ばす。

この報を聞き小躍りした師直。楠木の奮戦には瞠目したが、正行がこの機に和議へ持ち込もうとしていたのを承知していた。

それなのに南朝方は勘違いの総力戦を仕掛けて来た。

こうなれば必ずや己が出陣する運びとなる。「良い年になるぞ」

二十八日、八幡男山に陣を布き年を越した。吉野攻めまで待つ。

この戦、此方が必ず勝つ。だが局所での負けは十分あり得る。

563

儂はただの一度も負けてはならぬ。自ら指揮を執った戦では常勝。己は所詮足利家の家宰。今の地位があるのはこれによる。

最後に必ず勝つと思われているから皆が従う。途中はともかく、確実に勝てる瞬間、腰を上げればよいのだ。

二十七日、師泰軍の一部が東条に接近。それは師直の命による。

本拠である東条が混乱に陥れば、もはや詰みと言っていい。

「面白い男であったな」と漏らした。並みの軍才ではない。しかしそれももう終わり。一度は戦いたかったが、大事の前の小事。

564

「殿!」師泰の代わりの補佐 上川六郎左衛門高元が走り込む。

「何だと・・・」報告を聞き唖然となる。楠木軍は東高野街道を北上しているという。正行の行動は唯一我らを止め得る。

大和、摂津の両軍とも進軍を止めたという。「・・そうなるな」

師直は頭を搔き毟る。京まで突っ込まれたら尊氏も危い。そうなれば責めを受け、二度と立ち上がれない。「行くしかない様だ」

師直は即座に楠木軍と同じ東高野街道への出陣を命じた。

讃良郡野崎で軍を止めた師直。こちらにとって有利な地形。

565

東を飯盛山、西を深野池に挟まれた隘路。

三段の鋒矢陣をこれで受ける。顕氏の失敗を受けての施策。

この陣に加えて飯盛山麓に二千の別動隊を布陣させた。楠木軍が食い込んだ時、背後から攻めかかる。流石にこれで崩れる。

しかも隘路の出口を塞ぐ事で、確実に正行の首が獲れる。

この別動隊を率いる名将 京極道誉。話が出た時、自らを送れと主張。ここが正行の首を挙げる見込みが最も高いと知っている。

「励め」飯盛山の道誉に向けて不敵の笑みを飛ばす師直。

この戦の後の、直義との闘争を見据えていた。

566

正月五日。遂に楠木軍が来た。約千二百。予想の範囲。こちらの陣に関わりなく、楠木軍は東条、吉野を救うため進むしかない。

楠木軍の攻撃が始まる。「まず一陣」凄まじい圧を感じる。

楠木軍も飯盛山に別動隊を送ったとの報。悪手と評価の師直。

楠木軍が二陣を繰り出した。圧から見て野田親子か吉野衆か。

「道誉、そろそろ──」異変に気付く師直。別動隊が降りて来ない。敵に、楠木軍別動隊に阻まれている。「あれは誰だ!」

周囲に訊くと、間もなく報が来た。

「大塚だと・・・」師直は吃驚した。

567

亡き正成の薫陶を最も受けた宿将。最も警戒すべき男。

故に第三陣に正行と共に加わっていると思っていた。次報が。

「第三陣に正行の姿あり!」「潰せ!ここを潰せば勝ちぞ!」

大将正行がいる三陣さえ潰せばこちらの勝ちは決まる。だが喊声は止まず、徐々に近づく。「まだ来ます!第四陣です!」

「馬鹿な・・」絶句する師直。三段の鋒矢でも至難。四段はもはや想像を絶する。何が起きているのだ。「殿!お逃げ下さい!」

側近の高元が訴えた。「な、ならぬ!ならぬぞ!」

退けば逃げたと罵られる。だが高元の叫びで家臣に両脇を支えられながら、馬まで引きずられる師直。

※

正月五日。楠木党は払暁より評定を開いた。

昨日の夜半、待ち焦がれた報が入った。

568

特段話し合う訳でもなく、これまでを労い合うだけの評定。

その後に朝餉。兵糧を降ろして粥を炊き、皆で食した。

他の地ではなく、昨秋収穫した東条の米。日ノ本一の味だ。

民の暮らしを守る代わりに生かされて来た我ら。

朝餉を終え、粛々と支度に取り掛かる。卯の下刻ほどに多聞丸は香黒の背に跨ると「行くか」とふわりと言った。

この間、遅々としか進まない楠木軍。だが完全には止まらず。

京を窺うそぶりを見せる事で、敵の進軍を躊躇わせている。

己たちの北進により両軍の村への攻撃もぴたりと止まった。

楠木軍による奇襲への警戒。全てが己たちの思惑通りに進んだ。

569

しかしそれも昨日まで。今から三日前に後村上帝が吉野を抜けたとの報が入り、摂津と大和も避難が済んだとの報も入った。

そして昨夜の夜半に、最後だった東条の者が避難したとの報。

村の規模から言って六日で終えられたのは大したもの。親忠の懸命の働きも聞いた。虎夜叉丸、いや楠木正儀は当主名代として、不眠不休で民を導いたとのこと。目的は達した。

ならば己たちも撤退すれば良い、とは行かない。

己たちが民を救うための時間稼ぎをしたのを師直も知っている。

師直の目標は吉野ではなく楠木党を討ち果たすこと。今頃、己たちの退路を完全に塞いでいる筈。千に一つも生還は叶わぬ。

570

「気持ちのよい日だ」多聞丸はふわりと呟いた。

世に溢れる多くの理。陽は東から西、水は上から下へ・・・

ただその中で、人の心だけがその枠に収まらない。

憐み、慈しみ、そして愛。どうも一々の理屈などないらしい。

ようやくあの時の父が言った「人には決して答えなどない」

の言葉が解った気がする。

進む楠木軍。まるで散歩に出掛けているように。

そして陽が中天を過ぎた頃、遂に師直軍が見えた。

深い陣で全貌は見えぬが、相当な数。「さて、どうしますかな」

と大塚。「抜くしかないな」と片笑む多聞丸。退く道はない。

唯一生きる道があるとすれば、師直軍の向こうにある京の陥落。

千のうち一つでも道があればそれを目指す。父のように。

571

「あれをどうにかせねばなりますまい」右手を指す大塚。

飯盛山に配している兵の企みは手に取るように解る。二千ほど。

「拙者が止めましょう」と大塚。「よいのか」

老獪な戦は老兵が、と言うのに野田の方が上だと話すと「野田殿は今度こそ行きたいでしょうから」と言った。

二百の兵で一刻を稼ぐ。十二年前、あれほど共に行きたいと願ったが、今まで生きたことに悔いはないと言う大塚。

「礼を言う」「では」あっけないほどの別れ。古参の手勢を率いて去る大塚。それを見送り「よいか」と皆を振り返った。皆凛然と頷き持ち場に着く。俺には訊かぬのか、と首を振る香黒。

「よいか」と苦笑して訊いた多聞丸。応じる香黒。

572

「行くぞ」呟くほどの声。それを合図に最初はゆっくり、次いで並足、やがて風の如く走り出す。眼前の群がりに向かって行く。

「親仁、頼むぞ」一陣を率いるのは野田の親子。

まず己たちに──。飄々とした野田が一陣を譲らなかった。

一陣は思っていたより深く、遠くへと導いた。

そして先が二つに割れ、出来た道を突き抜ける時、野田親子の姿が見えた。弦五郎、道之助。豪快に笑い飛ばす野田の親仁。

その直後「道を開けよ!!」との咆哮。

二陣は和田新兵衛、新発意の兄弟。一陣が錐なら二陣は鑿か。

敵を抉るように貫いて行く、一町、二町・・五町を過ぎてもまだ止まらず、叫喚と共に突貫していく。

573

まだだ、まだ行ける。新兵衛の声がずっと耳朶に届いていた。

七町ほど来たところで次の道が拓き疾駆する。二人が見えた。

新発意は既に馬から降り、群がる敵と戦う。しがみつく敵の喉笛に噛み付き、仁王が降り立ったようだ。

ふいに思い出した。堅物の新兵衛が唯一愛した人を抱き締め、その時震えていた左手。それが無かったから。

残る一方の手に握った太刀で前を指し、抜ける様な笑みを送る。

「三陣!征け!」叫ぶ多聞丸。三度、猛然と食らい付く。

師直も含め皆が最後と思う。

「正行だ!」「あれを討てば終わりぞ!」

己が今まで身に付けて来た鎧を纏った武者。

三陣は楠木次郎正時。次郎は別れをここと定めた。

真っすぐに突き進む。己より雄々しく。

三町ほどで進みが鈍くなった。師直の配した兵の粘り強さ。

574

前で味方も騒ぎ、次第に後ろにも伝わった。「金毘羅党!」

これには吃驚。金毘羅党の残党の境遇が想像出来た。捨て駒だ。

正規の武士とは違い礫、鉤縄、拳、何を使っても纏わりつく。

多聞丸の心の声を次郎が叫ぶ。「貴様ら、いつ悪党をやめた!」

権力に阿る事なく悪と言われても心のまま。それが悪党。

再び楠木党が圧す。そして次郎が騎馬で一人の敵に向かった。

見覚えある金毘羅党の岩玄坊。次郎は下から薙刀で脇腹を裂かれつつも、擦れ違い様に首と胴を分かった。その刹那、次郎は拳を握って高々と空へ突き出した。

「まだあるのか!」「止まらぬぞ!」敵中から悲痛な声が。

花陣は三段。師直はそう見極め、麾下にもそう伝えていた。

だがそれは退路を考えるから。己たちにそれはない。

「・・・四陣。頼む」多聞丸は呻くように言った。

575

花弁もすでに三枚が散り、突貫する者は数えられるほど減った。

だが上がった喊声は、勤皇ではなく喜々とした感謝の雄叫び。

四陣は青屋灰左、譽田惣弥が率いる吉野衆。眼前の敵を粉砕していく。一町でも奥に、一歩でも前に繋がんとしている。

灰左は後生大事にしていた明空の太刀を振るい叫びを上げる。

師直の本陣が見えた。惣弥が灰左を守るために矢を受けて落馬。

まだ止まらぬ吉野衆。脇を擦り抜けて来る者を、小竜景光の太刀で払う多聞丸。だがそれが敵の鎧に挟まって抜けず手を放す。

「誰か太刀を!」多聞丸が叫んだ時、遂に四陣が開き、敵本陣まで続く一筋の道が示された。

前に、全身に矢を受けた灰左が走っている。また矢を受けた。

振り返らぬまま、灰左がふわりと明空の太刀を放り投げた。

多聞丸は宙で掴む。受け取った太刀を前に掲げ、落ちかかる灰左の脇を駆け抜けて行く。

残す最後の花弁、五陣を率いるのは己である。

576

人馬の喚きが渦巻く中、多聞丸は前へ、前へとひた進んだ。

踏み止まる者たちが塊となって待ち構える。そこに踊り入った。

混乱の中、我こそが師直と名乗る将がいたが違う。怯えがない。

敵を貫いた時、後続は十数騎だったが、遂に本陣に辿り着いた。

中に踏み込んだが師直はおらず。「まだ行くぞ」

「はい」それは石掬丸の快活な声。

師直は配下を切り離しながら逃げる。黒い奔流の様だ。

多聞丸たちは行く。一枚の花弁が流れに逆らうように。

香黒も諦めの悪い多聞丸に呆れつつも、地を蹴り突き進む。

石掬丸の礫も何度か背を追い越して行ったが、やがて止まった。

いつの日か別れた誰かの名を、微かに呼ぶのが聞こえた。

多聞丸は行く。心を一つだけ抱えて。声が聞こえた。皆の声だ。

これは一体、いつの春なのか。誰もが笑ってる。それでいい。

多聞丸は行く。口元に笑みをたたえて。

桜が舞い散る春を、約束の春を、いつまでも、いつまでも見据えながら。

(了)

筆者あとがき 4/4紙面

その春はきっとあると信じている

朝刊小説「人よ、花よ、」連載を終えて 今村翔吾

連載の御依頼を頂いた時、私はデビュー三年目。二度目の直木賞候補にすらなっていない時で、本気で言っておられるのかと耳を疑った。社としては否定するしかないだろうが、私の将来を見据えて賭けて下さったのだと思う。その賭けに勝ったか否かは判(わか)らないが、その意気に応えるべく精魂を込めた。

時に思う。生きている時に戦争が始まることは不幸である。しかし、生まれながらにして戦争の最中であることはさらに不幸ではないか。彼らは誰が、何故、如何(いか)にして始めたか解(わか)らぬものを、無理やりに日常とさせられているから。多聞丸ら楠木党の若き面々、後村上帝、茅乃(かやの)、皆がそうである。彼らは何を想(おも)ったのか。それに向き合いたいと思ったからこそ、南北朝第二世代を描くことを決めた。そして今、同じことが起こり始めている。すでに多くの赤子が生を享(う)けているのである。また、人は戦争を日常とする世代を生み出してしまった。

この作の題は『人よ、花よ、』である。最後に読点がつく。まだ何か続く言葉があるということ。実は答えは無い。いや、厳密には読者の数だけ答えがある。ここまで読んで下さった方々ならば、貴方(あなた)だけのたった一つの答えが見つかっているはずであろう。

春が来た。多聞丸が見据えていた春はいつだったのか。それは私にもはきとは判らない。今に迎えているこの春のようでもあり、未(ま)だ見ぬ数十年、数百年先の春のようでもある。ただ、私はその春はきっとあると信じている。